Hallembaye

Exploitants

La SCRL INTRADEL est propriétaire du terrain, exploitant du CET et responsable de sa gestion. Elle contrôle les accès et la réception des déchets. Elle délègue à VEOLIA l'enfouissement des déchets ainsi que les activités liées aux effluents, en ce compris le traitement des lixiviats et la valorisation du biogaz (gestion de la station d’épuration et des moteurs). Les eaux traitées sont rejetées à l’égout.

S.C.R.L. INTRADEL - Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois

- Siège social : Port de Herstal - Pré Wigi, 4040 HERSTAL

- Siège d'exploitation : Rue d'Eben n°1 à 4684 HACCOURT

- Site web : http://www.intradel.be

Généralités

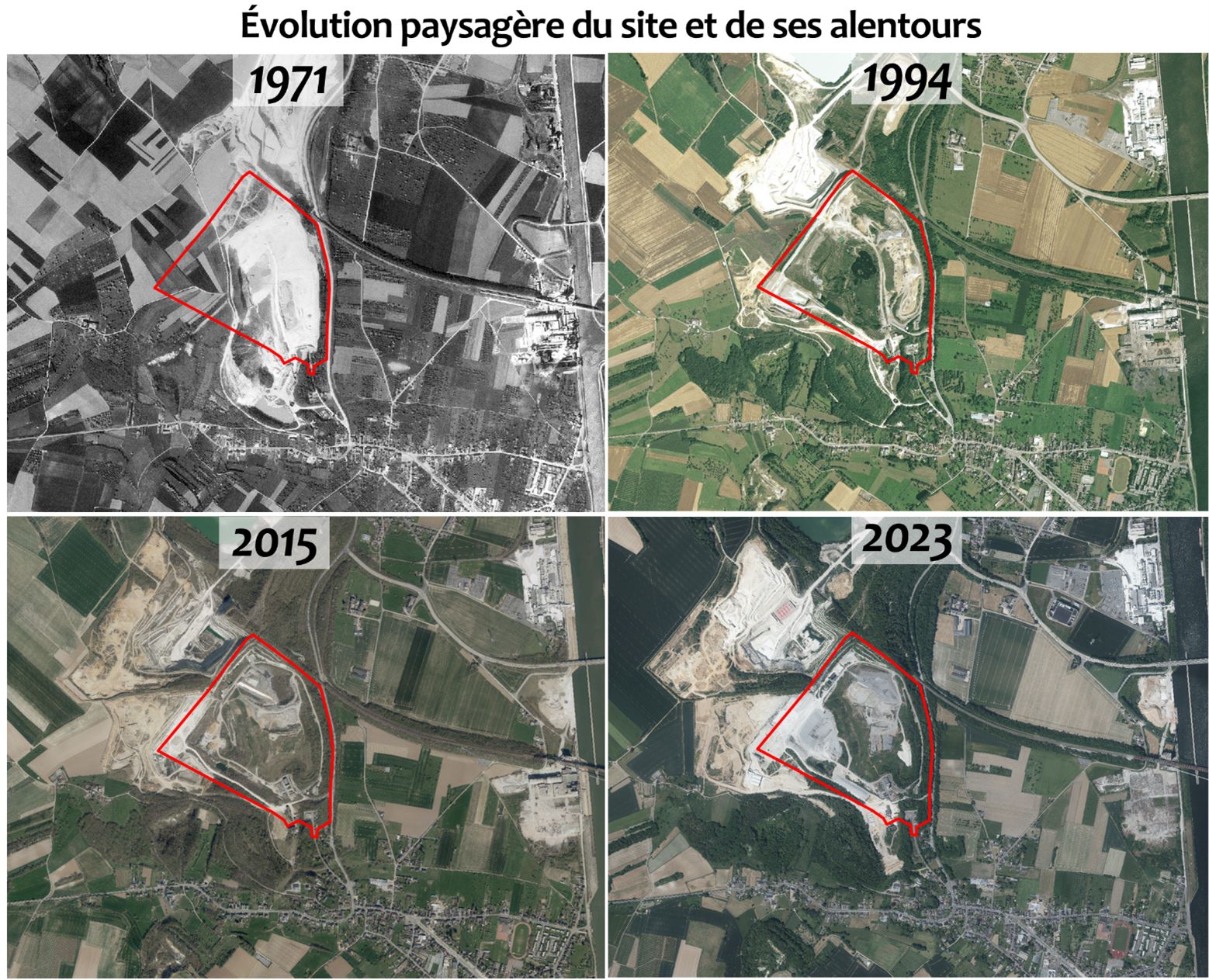

Avant d’accueillir des déchets, le site concerné a été exploité en tant que carrière de craie à ciel ouvert depuis 1899. L’activité d’enfouissement de déchets y a débuté en 1990, en deux phases historiques (Hallembaye 1 et Hallembaye 2) divisées chacune en deux compartiments distincts, les casiers « organiques » destinés aux déchets biodégradables et les casiers « mâchefers » destinés aux déchets de classe 3 (déchets inorganiques). Une troisième phase a été aménagée en 2022-2024 et mise en service en 2024.

Hallembaye 1

D'une superficie d'environ 10 hectares, ce CET est divisé en deux zones (déchets organiques et « mâchefers ») contenant au total 1.650.000 m³ de déchets enfouis. Le C.E.T. de Hallembaye 1 n'est plus exploité depuis 2001. Il est entièrement réhabilité et est entré dans sa phase de post-gestion.

Hallembaye 2

Le second C.E.T. est exploité depuis 1999. Il couvre une surface d'environ 20 hectares divisés en deux zones d'exploitation affectées respectivement aux déchets organiques et aux mâchefers.

Hallembaye 3

Entre 2022 et 2024, la dernière zone d’enfouissement disponible a été aménagée pour accueillir principalement des déchets de REFIOM (Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères). Elle est adossée au casier mâchefers d’Hallembaye 2. Le volume d’enfouissement dans cette zone est de 1.100.000m³.

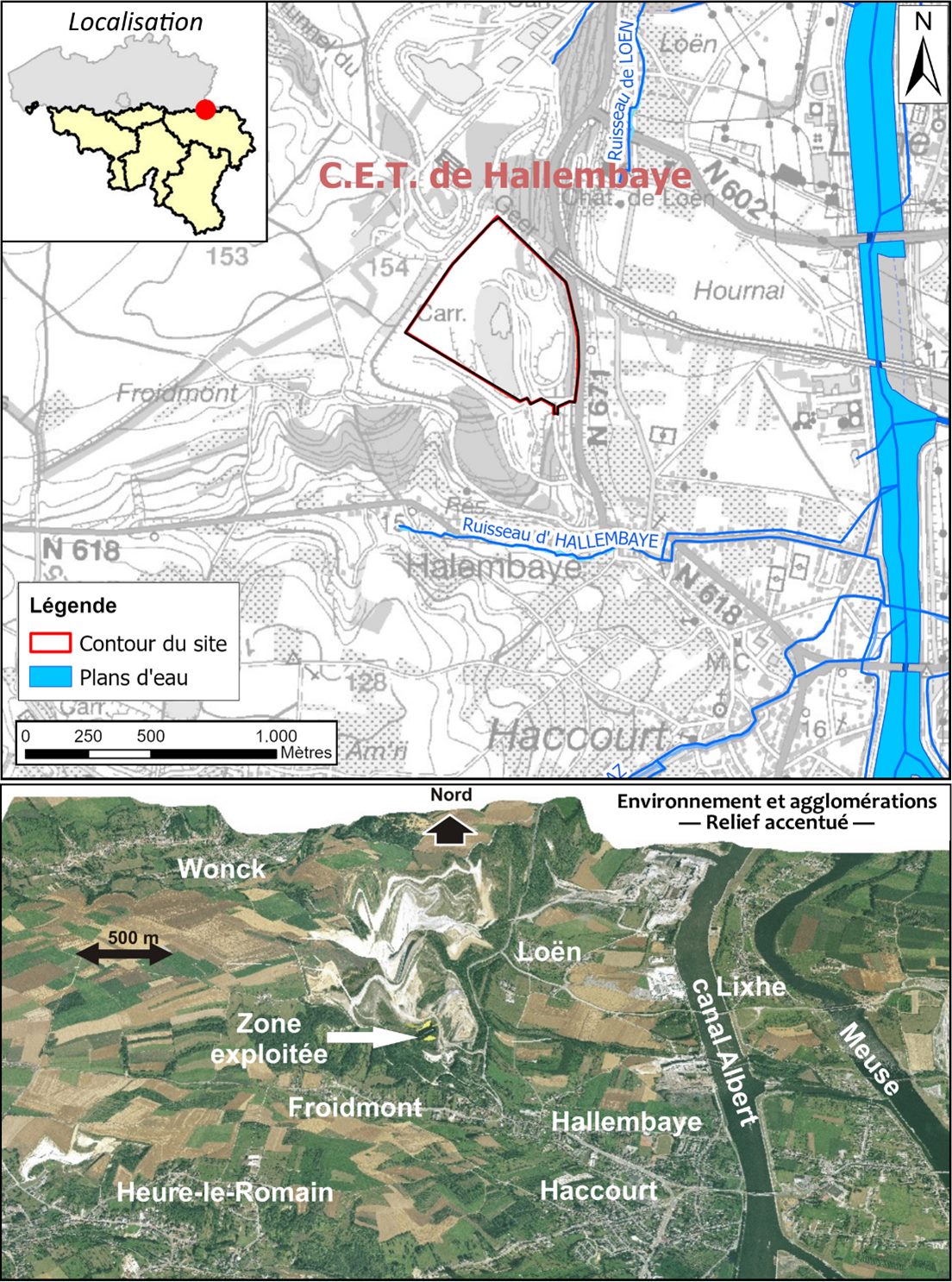

Hydrographie et hydrogéologie

Tous les écoulements superficiels observés dans les environs du C.E.T. de Hallembaye 1 appartiennent au grand bassin versant de la Meuse, en rive gauche du fleuve, via le ruisseau d'Hallembaye qui prend sa source au sud-sud-ouest du C.E.T. et passe à 500 m au sud de la décharge. Aucun cours d’eau ne fait l’objet d’une protection particulière dans un rayon de 5 km.

Deux aquifères sont présents dans la zone du CET : la nappe des Craies du crétacé au niveau du fond de la décharge (alt. Environ 78m), et la nappe du Socle Houiller plus en profondeur (jusqu’à 55m d’altitude). La source du ruisseau d’Hallembaye située à une altitude de ± 82 m, les fontaines d’Heure-le-Romain (altitude ± 90 m) et la source du ruisseau de Vivier (altitude ± 100 m), au Sud-Est du C.E.T., sont vraisemblablement alimentées par la nappe des craies du Crétacé.

Traitement des effluents

Les informations techniques concernant le CET sont reprises dans la fiche descriptive technique.

Gestion des percolats

Les percolats sont récoltés séparément selon leur nature (zones "organiques" ou "mâchefers") et leur provenance (Hallembaye 1, 2 ou 3). Ces différents percolats sont récoltés, stockés, puis sont épurés après mélange en proportions variables, ce qui permet d’optimaliser le rendement d’épuration.

Par le passé, deux stations d’épuration (STEP) à osmose inverse étaient exploitées. Depuis mars 2019, une nouvelle STEP biologique avec ultrafiltration a été installée (BRM : bioréacteur membranaire) et traite tous les percolats produits sur le site.

Gestion du biogaz

Les compartiments du CET ayant accueilli des déchets organiques fermentescibles sont équipés d’un système de dégazage actif, qui comprend des puits de dégazage (92 au total pour Hallembaye 1 et 2), des collecteurs et des postes de réglage reliés à une station de dégazage qui est elle-même reliée à des torchères et à l'installation de valorisation des gaz (moteurs).

Le C.E.T. est équipé de 2 moteurs à gaz et de 3 torchères. La combustion des gaz est soumise à des normes de fonctionnement (température et temps de séjour) et à des normes d’émissions. L’autocontrôle est effectué sous la responsabilité de l’exploitant (UVELIA).

Surveillance environnementale

Les permis et autorisations relatifs à la surveillance environnementale du site sont synthétisés dans le dispositif de surveillance.

La surveillance concerne le rejet d’eaux épurées ainsi que l’impact du CET sur les eaux souterraines et la qualité de l’air. Elle est effectuée d'une part via les autocontrôles (trimestriels ou semestriels), et d'autre part via des campagnes de contrôle menées par l'ISSeP sur mandat du DPC (Département Police et Contrôles). Chaque campagne est axée sur un ou plusieurs aspects (qualité de l'air, eaux de surface, eaux souterraines) et fait l'objet d'un rapport de campagne.