Potager sur sol pollué

Amélioration du cadre de vie, partage de savoir-faire, échanges culturels, accès à une parcelle pour les personnes ne disposant pas d’extérieurs, préservation des espaces verts et de la biodiversité sont autant d’avantages qui participent à l’essor de cette pratique depuis une vingtaine d’années.

Malgré la liste des bienfaits qui y sont associés, l’autoproduction en jardins collectifs ou privatifs soulève des questionnements grandissants quant aux risques sanitaires liés à la pollution relevée dans certains sols en Wallonie (provenant des activités industrielles historiques ou du fond pédogéochimique naturel, c’est à dire la composition chimique du sol et des roches du sous-sol).

Nature des polluants du sol

Quand on parle de pollution des sols, et notamment des potagers, on évoque souvent les « métaux lourds ». Cette famille reprend différents éléments chimiques qui sont plus ou moins toxiques pour les êtres humains et l’environnement. Parmi eux, le plomb, le cuivre, le cadmium, l’arsenic, le chrome, le mercure, le manganèse, le zinc, le nickel, etc. Tandis que certains, comme l’arsenic, le plomb et le cadmium, peuvent poser un risque pour la santé humaine, d’autres, comme le cuivre, le zinc et le fer, sont des éléments dont nous avons besoin, en faible quantité, dans notre alimentation.

Quand on parle de pollution des sols, et notamment des potagers, on évoque souvent les « métaux lourds ». Cette famille reprend différents éléments chimiques qui sont plus ou moins toxiques pour les êtres humains et l’environnement. Parmi eux, le plomb, le cuivre, le cadmium, l’arsenic, le chrome, le mercure, le manganèse, le zinc, le nickel, etc. Tandis que certains, comme l’arsenic, le plomb et le cadmium, peuvent poser un risque pour la santé humaine, d’autres, comme le cuivre, le zinc et le fer, sont des éléments dont nous avons besoin, en faible quantité, dans notre alimentation.

Les métaux lourds ne sont pas dégradables. À des degrés divers, en fonction de leurs propriétés chimiques et physiques, ils sont par contre mobiles dans les différents compartiments de l’environnement (eau-sol-plante) et assimilables par les organismes vivants (on parle de biodisponibilité). Cette mobilité et cette biodisponibilité sont dépendantes des caractéristiques du sol telles que le pH (l’acidité du sol), la teneur en matières organiques, la concentration totale en métaux ou l’humidité.

Outre des métaux lourds, d’autres polluants peuvent être présents dans les sols :

- Les « HAP » (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), qui sont des composés fortement toxiques et peu biodégradables qui se forment principalement suite à une combustion incomplète : carburant automobile, bois, charbon, incinérateur, etc. Le temps de dégradation varie fortement d’un HAP à l’autre. Certains HAP peuvent être cancérigènes. De manière générale, les HAPs sont peu assimilables par les légumes ;

- Les pesticides, utilisés pour lutter contre des organismes qualifiés de nuisibles, sont des composés persistants et toxiques pour les êtres humains ainsi que pour l’environnement. La toxicité ainsi que le caractère persistant varient fortement d’un pesticide à l’autre ;

- Les huiles minérales, etc.

En raison de leur concentration, toutes ces substances peuvent être préjudiciables à la qualité du sol.

Compte tenu de leur caractère non dégradable et de leur biodisponibilité environnementale potentielle, nous nous focalisons ici sur la problématique des métaux lourds, et n’abordons pas les autres polluants susceptibles de se retrouver dans le sol.

Origine de ces polluants

Certains polluants, comme les métaux lourds, peuvent être naturellement présents dans le sol. Néanmoins, leur présence résulte fréquemment d’apports d’origine humaine.

Qu’elles soient héritées du passé (pollutions historiques) ou liées à des activités récentes à proximité ou sur une parcelle, mais également aux comportements du jardinier, les sources de pollution d’un sol sont diverses. Certaines activités industrielles peuvent en effet induire des pollutions du sol du fait d'une mauvaise gestion de déchets issus de l'activité ou des installations et directement mis en contact avec le sol (traitement de minerai, épandage de boues d’épuration non conformes, anciennes batteries au mercure, utilisation de l’arsenic par l’industrie du verre, etc.). La pollution d’une parcelle peut également se faire par voie aérienne. La proximité par rapport à des industries ou à de grands axes routiers peut par exemple conduire à des pollutions en métaux lourds et en HAP. La pollution de l’eau peut par ailleurs mener à la pollution du sol. On pense notamment aux eaux de ruissellement parfois chargées en polluants (présence de voiries à proximité).

Bon à savoir

Parfois mal informé, le jardinier peut être lui-même à l’origine de la pollution du sol de sa parcelle. Ainsi, veillez à éviter :

Parfois mal informé, le jardinier peut être lui-même à l’origine de la pollution du sol de sa parcelle. Ainsi, veillez à éviter :

- L’utilisation de pesticides (les préparations de type "bouillie bordelaise" sont une source de contamination en cuivre et doivent être à tout le moins utilisées de manière parcimonieuse) et d’engrais de type minéral ou organique de mauvaise qualité.

- L’utilisation des déchets de légumes cultivés sur un sol pollué pour faire son compost. Les tontes de pelouse provenant de sols pollués sont également à proscrire.

- L’épandage de cendres de bois, dans la mesure où elles peuvent contenir des métaux lourds et des HAPs.

- Le stockage de déchets potentiellement problématiques comme des pneus, appareils à gasoil, frigos, appareils ménagers, batteries usagées, etc.

- L'utilisation d'eaux usées de mauvaise qualité pour arroser son potager.

Détecter une pollution

Pour savoir si le sol d’un potager est pollué, il est dans un premier temps conseillé de se questionner quant à l’historique et la situation de la parcelle concernée :

- Avez-vous connaissance d’une activité antérieure susceptible d’avoir occasionné une pollution du sol ?

- Une citerne à mazout était ou est-elle installée sur votre parcelle ?

- Les terres semblent-elles d’origine ou avez-vous au contraire connaissance d’un apport extérieur (remblai) ?

- Cette parcelle est-elle située à proximité d’un grand axe routier ou d’une entreprise potentiellement polluante ?

- Une pellicule huileuse se forme-t-elle sur les flaques d’eau ?

Vous pouvez en outre consulter la Banque de Données de l’Etat des Sols. Celle-ci recense, pour chaque parcelle cadastrale, les données disponibles au sein de l'administration liées à un état de pollution éventuel du sol.

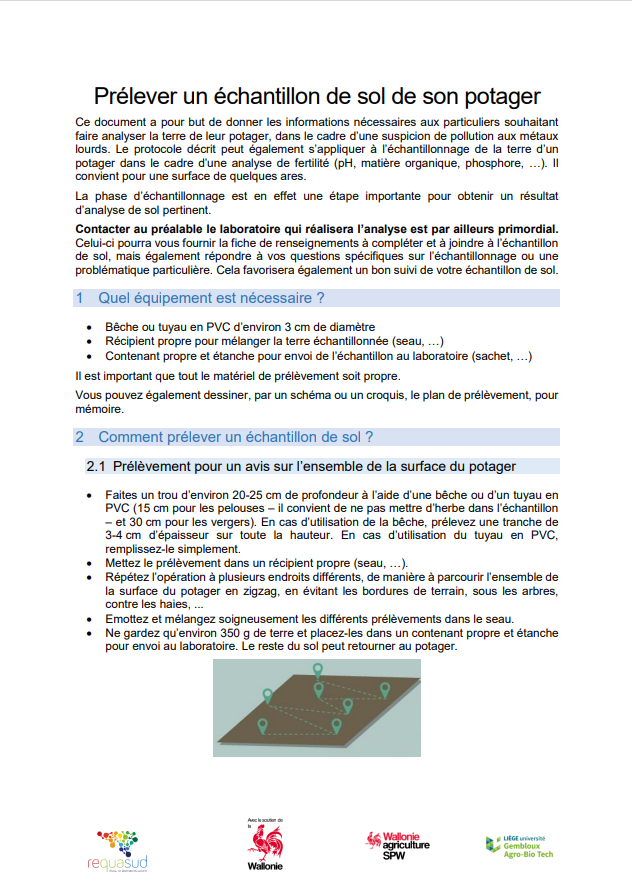

Si, sur base de cette première réflexion, vous disposez d’éléments qui vous permettent de suspecter une pollution du sol, il est utile de prélever un échantillon de sol en vue de le faire analyser. Ce prélèvement peut soit être réalisé soi-même (voir Comment prélever un échantillon de sol de son potager) en suivant toutefois les recommandations du laboratoire qui analysera les échantillons, soit en faisant appel à un expert sol qui se chargera du contact avec le laboratoire.

Pour réaliser une analyse de sol, prenez contact avec un laboratoire spécialisé en analyse de sol :

- Liste des laboratoires agréés en analyse du sol

- Liste des laboratoires wallons spécialisés dans l'analyse des sols agricoles et subventionnés par le Service Public de Wallonie

Dans le cas de jardins de particuliers ou de potagers, ce sont essentiellement les pollutions aux métaux lourds qui sont analysées. Le coût pour l’analyse d'un profil de métaux lourds dans un seul échantillon peut s'élever à environ 100€ (prenez contact avec le laboratoire pour vous faire confirmer le coût de l'analyse).

Un échantillon est généralement composé d’un mélange de terres collectées au niveau de 10 points de prélèvement. C’est avec le laboratoire mandaté que le nombre d’échantillons nécessaires sera discuté, en fonction des caractéristiques de la parcelle. En effet, pour les jardins et parcelles potagères, l’analyse d’un échantillon est en général suffisante. Si toutefois la parcelle concernée comprend différentes zones susceptibles de présenter des concentrations en polluants différentes, il est parfois nécessaire d’analyser plusieurs échantillons. On pense notamment à des parcelles en pentes (dont la partie inférieure risque d’être plus impactée suite à l’écoulement des eaux) ; aux parcelles dont certaines zones sont composées de terres de remblai et d’autres pas ; aux parcelles comprenant une serre ; aux potagers composés de sous-parcelles, etc.

Un échantillon est généralement composé d’un mélange de terres collectées au niveau de 10 points de prélèvement. C’est avec le laboratoire mandaté que le nombre d’échantillons nécessaires sera discuté, en fonction des caractéristiques de la parcelle. En effet, pour les jardins et parcelles potagères, l’analyse d’un échantillon est en général suffisante. Si toutefois la parcelle concernée comprend différentes zones susceptibles de présenter des concentrations en polluants différentes, il est parfois nécessaire d’analyser plusieurs échantillons. On pense notamment à des parcelles en pentes (dont la partie inférieure risque d’être plus impactée suite à l’écoulement des eaux) ; aux parcelles dont certaines zones sont composées de terres de remblai et d’autres pas ; aux parcelles comprenant une serre ; aux potagers composés de sous-parcelles, etc.

En plus des concentrations en polluants dans le sol, le laboratoire peut effectuer des mesures relatives aux qualités agronomiques du sol (pH, humus, minéraux, etc.). Ces facteurs impactent en effet le comportement des polluants dans le sol. C’est pourquoi il est également important de consulter le laboratoire mandaté pour interpréter les données résultant de l’analyse de votre sol.

Si les analyses mettent en évidence la présence de polluants dans le sol de votre potager, il peut être judicieux de procéder à une analyse d’échantillons de légumes provenant de celui-ci (voir Comment prélever un échantillon de fruit/légume).

Concentrations à ne pas dépasser selon la législation

La législation en matière de pollution des sols est principalement régie par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols également appelé le « Décret Sols ».

Ce décret établit, dans son annexe 1, pour chaque type de polluants et pour chaque type d’usage du sol (agricole, résidentiel, industriel, etc.), une « valeur seuil » (VS) qui indique les démarches à entreprendre à partir d'un certain niveau de pollution.

Dans les situations soumises aux obligations du Décret Sols, le dépassement de la valeur seuil (VS) implique :

- pour une pollution historique (c’est-à-dire une pollution survenue avant le 30 avril 2007), de réaliser une analyse plus poussée de la pollution du sol et de prévoir un assainissement, uniquement s’il y a menace grave pour l’environnement et la santé.

- pour une pollution nouvelle (c’est-à-dire une pollution survenue après le 30 avril 2007), de réaliser une analyse plus poussée de la pollution du sol et de prévoir un assainissement.

La culture potagère ne figure pas parmi les « types d’usage » repris dans le Décret Sols. L’interprétation des concentrations provenant d’analyses de sol de potager ne peut donc pas réellement se faire à la lumière des valeurs indiquées dans le Décret. Cependant, il peut être intéressant de se référer à l’usage « résidentiel » afin de se positionner sur une échelle de grandeurs et d’appréhender l’ampleur de la pollution du sol concerné. C’est pourquoi l’outil SANISOL a été développé pour évaluer le risque lié à la culture potagère sur base des résultats (concentrations en polluants) obtenus suite à une analyse du sol.

La culture potagère ne figure pas parmi les « types d’usage » repris dans le Décret Sols. L’interprétation des concentrations provenant d’analyses de sol de potager ne peut donc pas réellement se faire à la lumière des valeurs indiquées dans le Décret. Cependant, il peut être intéressant de se référer à l’usage « résidentiel » afin de se positionner sur une échelle de grandeurs et d’appréhender l’ampleur de la pollution du sol concerné. C’est pourquoi l’outil SANISOL a été développé pour évaluer le risque lié à la culture potagère sur base des résultats (concentrations en polluants) obtenus suite à une analyse du sol.

Cet outil informatique a été développé dans le cadre du projet SANISOL, initié en 2018 et financé par le Service public de Wallonie, qui a pour objectif de déterminer des teneurs limites en polluants dans le sol en vue d’assurer la qualité commerciale des productions végétales en Wallonie et la gestion des risques pour les producteurs.

Il est par ailleurs important de spécifier qu’aucune obligation (d’information des autorités ou d’assainissement) ne découle du dépassement d'une "valeur seuil" observé suite à la réalisation d'une analyse de sol destinée à évaluer la qualité environnementale ou la fertilité de terres agricoles, de jardins cultivés, ou de terres potentiellement cultivables.

Exemple concret

Mon voisin m’indique que, suite à une analyse de sol, il a découvert que la terre de son potager est polluée par un métal lourd, le plomb. Cultivant mes légumes au jardin, je souhaite également investiguer la qualité de mon sol. J’envoie donc un échantillon à un laboratoire spécialisé en sollicitant une analyse pour le plomb. Le rapport d’analyse indique une valeur de 130 mg/kg de matière sèche. Afin d’interpréter ce résultat, je me réfère à l’annexe du Décret Sols qui reprend, pour chaque métal lourd, la valeur seuil, en fonction des types d’usage du sol (naturel, agricole, résidentiel, récréatif et industriel).

|

Type d'usage |

Sol (mg/kgmatière sèche) |

Eaux souterraines (µg/L) |

||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

||

|

Métaux/métalloïdes |

||||||

|

Plomb VS |

120 |

200 |

200 |

390 |

1840 |

10 |

Comme il s’agit d’un échantillon prélevé dans mon jardin, je considère les valeurs déterminées pour l’usage « résidentiel ». Je constate qu’avec une valeur de 130 mg/kg, je ne dépasse pas la valeur seuil (200 mg/kg). Je n’ai donc pas de raison de réaliser une analyse plus poussée de mon sol ou d’assainir celui-ci. Je suis cependant interpellé par la présence de plomb dans mon sol. Je consulte donc le laboratoire qui m’a envoyé les analyses de sols afin qu’il m’aide à interpréter les résultats obtenus au regard de la qualité agronomique du sol (pH, humus, minéraux, etc.). Celle-ci peut en effet impacter le comportement des polluants dans le sol. En présence d’un sol acide par exemple, un transfert non négligeable du plomb vers les légumes feuilles et les légumes racines est possible. Je décide par ailleurs de mettre en place les bonnes pratiques conseillées afin de minimiser mon exposition ainsi que celle de ma famille.

Si, au contraire, je constate qu’avec une concentration en plomb de 250 mg/kg, je dépasse la valeur seuil reprise dans le Décret Sols (200 mg/kg), il me sera conseillé de mandater un expert pour réaliser une étude de sol. Celle-ci permet d’estimer plus précisément l’ampleur d’une pollution et le risque potentiel qui est lié à cette pollution. La réalisation de cette étude, dont le coût peut être non négligeable, n’est pas une obligation dans la mesure où j’ai choisi d’analyser mon sol afin d’évaluer la qualité environnementale ou la fertilité de terres agricoles, de jardins cultivés, ou de terres potentiellement cultivables.

Je peux également me référer à l’outil SANISOL qui m’indiquera des recommandations au regard des résultats obtenus suite à l’analyse de mon sol. Entre temps, je décide de mettre en place les bonnes pratiques conseillées afin de minimiser mon exposition ainsi que celle de ma famille.

Des fruits et légumes produits sur sol pollué

Certaines plantes potagères sont plus enclines à absorber les polluants présents dans le sol. Plusieurs études ont permis d’identifier des légumes dont la culture sur sol pollué présente un risque sanitaire plus important. Pour une même concentration dans le sol, l’accumulation de polluants dans les légumes est dépendante de différents facteurs tels que son stade de maturité, la nature du polluant, l’espèce et la variété de la plante concernée, les pratiques culturales du jardinier, les propriétés du sol (son acidité par exemple). Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est donc pas évident de préconiser la culture de certaines plantes potagères en fonction du polluant présent dans le sol.

Certaines plantes potagères sont plus enclines à absorber les polluants présents dans le sol. Plusieurs études ont permis d’identifier des légumes dont la culture sur sol pollué présente un risque sanitaire plus important. Pour une même concentration dans le sol, l’accumulation de polluants dans les légumes est dépendante de différents facteurs tels que son stade de maturité, la nature du polluant, l’espèce et la variété de la plante concernée, les pratiques culturales du jardinier, les propriétés du sol (son acidité par exemple). Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est donc pas évident de préconiser la culture de certaines plantes potagères en fonction du polluant présent dans le sol.

Toutefois, de façon générale, on peut considérer que :

- Les légumes-fruits et les légumes-graines sont à privilégier. Cette famille (qui comprend les aubergines, courgettes, concombres, potirons, etc.) a moins tendance à fixer les polluants présents dans le sol, à l’exception des haricots et des tomates dont le comportement est variable.

- Les légumes-racines (radis, carottes, navets, rutabagas, betteraves, oignons) présentent quant à eux une tendance intermédiaire à accumuler les polluants. Etant donné le contact direct des légumes avec la terre, il est important de procéder à un lavage méticuleux avant la consommation et, si possible, à un épluchage.

- Les légumes-feuilles (salades, choux, bettes, etc.) ont une plus forte propension à concentrer les polluants. La culture de cette catégorie de légumes à même le sol, si celui-ci est pollué, est donc à proscrire. Il est par contre envisageable de les cultiver dans des bacs potagers remplis d’un substrat (terre ou terreau) dont la provenance et la qualité sont connues.

- L’aptitude maximale est observée chez les aromates (persil, menthe, basilic, etc.). Comme pour les légumes-feuilles, la culture en bac est à privilégier pour les aromates.

Par contre, il semble que, comparativement aux légumes, les fruits du verger (pommes, poires, …) ont moins tendance à absorber les polluants présents dans le sol. L’explication de ce phénomène réside probablement dans la nécessité pour l’arbre de protéger les semences des polluants. Certaines études indiquent que les petits fruits et baies (groseilles, framboises, mûres, fraises…) peuvent dans certains cas être contaminés. Ce degré de contamination différent entre fruits et petits-fruits s’explique peut-être par la profondeur à laquelle les racines puisent les nutriments. En effet, les racines des arbres fruitiers vont puiser les nutriments dans les couches plus profondes et moins polluées du sol. Il est également probable que les contaminations liées aux dépôts atmosphériques soient plus difficiles à éliminer par le lavage vu la taille et la fragilité des petits fruits (framboises, fraises).

Par ailleurs, compte tenu de la taille réduite des semences, il est fort probable que la quantité des éventuels polluants atteignant les parties consommables des légumes soit minime. Néanmoins, en l’absence de certitude scientifique, il est préférable d’éviter l’utilisation de semences issues d’un potager pollué.

Au niveau législatif, c’est le Règlement européen n°1881/2006 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires commercialisées qui détermine des seuils de concentration en plomb et en cadmium à ne pas dépasser pour les fruits et légumes.

Retirer la pollution présente dans mon sol

Il existe plusieurs méthodes visant à éliminer ou à confiner les éléments polluants présents dans le sol. Chacune d’entre elles sont néanmoins fort coûteuses et nécessitent l’intervention d’un professionnel. Le procédé adéquat devra être choisi en fonction du polluant présent et des caractéristiques du site.

- L’excavation consiste à évacuer les terres polluées et à les remplacer par des terres saines.

- Le lavage du sol consiste à traiter les terres en dehors du site concerné et à remettre en place le sol dépourvu de polluants. Il existe une panoplie de procédés qui permettent d’éliminer les polluants ex-situ (incinération, tri granulométrique, extraction électrique, extraction par aspiration, etc).

- Le confinement consiste à placer une membrane géotextile imperméable aux polluants et couverte de sol importé sain. Il ne s’agit pas à proprement parlé d’une technique de dépollution puisque le sol pollué reste en place.

- Les traitements biologiques consistent à utiliser des organismes vivants en vue d’évacuer ou de stabiliser les polluants (pour éviter le lessivage). Citons à titre d’exemple la remédiation microbienne ou fongique qui mobilise respectivement des microbes et des champignons pour évacuer ou stabiliser des polluants. Certaines plantes sont également utilisées pour dépolluer les sols. En accumulant les polluants dans leurs parties aériennes, elles permettent en effet d’exporter les polluants (on parle de « phytoextraction »). D’autres plantes sont utilisées pour réduire la mobilité des polluants dans le sol grâce à leur système racinaire (on parle de « phytostabilisation »). S’ils ont l’avantage d’être moins coûteux, ces procédés biologiques sont chronophages, parfois compliqués à mettre en œuvre et pâtissent d’un déficit de retours opérationnels.

Le Décret Sols organise l'enregistrement d'organismes en charge de l’assainissement des sols. Les travaux d’assainissement seront par contre suivis par un expert agréé en gestion des sols pollués. La liste des experts agréés en gestion des sols pollués peut être consultée sur cette page.

La nouvelle réglementation sur la gestion et l’assainissement des sols permet, sous certaines conditions, d’octroyer une subvention à des personnes physiques et morales ayant réalisé des études d’assainissement du sol. Toutefois, l’enveloppe budgétaire n’est pas disponible à ce jour. Dès que le budget sera disponible, la procédure de demande de subvention sera mentionnée sur la page web de l’administration.

Le Décret Sols vise notamment la mise en application du principe du pollueur-payeur qui implique que les impacts négatifs sur l’environnement liés à une activité doivent être assumés financièrement par son auteur en vue de remédiations ou de compensations. En ce sens, c’est au responsable d’une pollution du sol qu’il revient de procéder aux mesures adéquates pour remédier à la pollution (assainissement) ou pour confiner le risque. Il se peut cependant que le responsable ne soit pas ou plus identifiable. Dans ce cas, c’est l’exploitant qui se voit devenir responsable des démarches à entreprendre. A défaut d’exploitant, c’est le propriétaire, l’emphytéote, l’usufruitier à qui incombe la responsabilité liée à la gestion du sol pollué.

Depuis le 1er janvier 2019 (date d'entrée en vigueur du nouveau Décret Sols), les documents accompagnant la vente d'un terrain doivent obligatoirement comporter un extrait conforme de la Banque de Données de l'Etat des Sols (BDES) en vue d'informer l'acheteur de l'état administratif du terrain quant à la problématique de pollution du sol. De cette manière, acheteur et vendeur d’un terrain pourront immédiatement avoir une indication claire et officielle sur l’état du terrain à un moment déterminé, et décider, sans obligation légale (sauf cas spécifiques prévus par ailleurs dans le Décret sol), de la nécessité d'entamer des études de sol, et le cas échéant d'assainir le sol. Ces démarches pourront mener à la délivrance d’un certificat de contrôle du sol par l'Administration qui permettra d'assurer que la gestion du terrain a été menée conformément au Décret Sols.

Celui-ci prévoit que, lorsqu’il est informé de la présence de polluants dont les concentrations excèdent les valeurs reprises dans le Décret Sols , l’exploitant et celui qui a la garde d’un terrain est tenu d’en aviser le fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi que le collège communal de la ou des commune(s) concernée(s). Il est cependant important de spécifier que cette disposition n’est pas une obligation lorsque l’analyse du sol a été réalisée dans le but d’améliorer les connaissances scientifiques liées à la qualité des sols sur le territoire ou dans le but d’évaluer la qualité environnementale ou la fertilité de terres agricoles, de jardins cultivés, ou de terres potentiellement cultivables.

Au-delà de ces considérations légales, la question se pose de savoir jusqu’où s’étendent les responsabilités d’un propriétaire d’une parcelle polluée en cas de production non commerciale de légumes. Sur base de considérations éco-citoyennes et éthiques, il semble à tout le moins nécessaire d’avertir les personnes concernées du fait qu’elles fréquentent et/ou consomment les productions issues d’un potager pollué.

Risques pour ma santé en cas de pollution

Il existe plusieurs voies d’exposition aux polluants présents dans le sol : la consommation de produits du jardin (légumes et fruits) mais également l’ingestion, l’inhalation ou le contact cutané avec de la terre polluée.

Parmi les personnes à risque, on identifie plus spécifiquement les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes qui présentent une pathologie que les métaux lourds peuvent aggraver (rénale, hépatique, ostéo-articulaire).

Dans un contexte de pollution du sol, le risque doit aussi être envisagé au regard de l’usage. Pour un potager ou un jardin ornemental par exemple, les mesures de protection/remédiation devront être réfléchies différemment.

Il est important de spécifier que les risques sanitaires liés à la présence de polluants dans un sol varient fortement en fonction de plusieurs facteurs tels que le type d’activité pratiquée au jardin, le taux d’auto-consommation des produits issus du potager, le temps de fréquentation du jardin…

Par ailleurs, l’exposition aux polluants n’est pas uniquement le fait d’une consommation de légumes ou de la fréquentation d’une parcelle polluée. Parmi les autres sources d’exposition potentielles, on peut citer : l’alimentation générale, les produits domestiques (entretien, cosmétique, bricolage), les activités professionnelles à risque, etc.

En cas de contact supposé ou confirmé avec un polluant, il est conseillé de consulter votre médecin généraliste.

Bien que la mise en œuvre du principe de précaution soit de mise dans des cas de pollution du sol, il n’est pas toujours nécessaire d’abandonner totalement l’activité de jardinage sur une parcelle polluée. En termes de « santé », le bien-être et le plaisir liés à la culture potagère ne sont pas négligeables. Compte tenu du compromis entre « principe de précaution » et bienfaits découlant de l’autoproduction maraîchère, il y a lieu de mettre en place les comportements adéquats pour réduire le risque inhérent à la présence des éléments polluants.

Vous pouvez également vous référer à l’outil SANISOL qui vous indiquera, sur base de résultats obtenus suite à l’analyse de votre sol, des recommandations quant à la fréquentation et la culture potagère sur votre parcelle.

Réduire l’exposition aux métaux lourds

Bien que chaque situation soit spécifique, il y a des recommandations d’ordre général que l’on peut appliquer au jardin, à la maison, ou encore à l’égard des enfants afin de réduire le risque lié aux différentes voies d’exposition au métaux lourds.

Recommandations au jardin

- Éviter d’utiliser les déchets de légumes provenant du potager ou de tonte de pelouse dans le compost du jardin. L’utilisation de cendres du poêle/du barbecue pour enrichir le sol est également à proscrire.

- Couvrir le sol d’un paillage (copeaux, film plastique biodégradable…) pour éviter la mise en suspension de particules de sol (sous l’effet du vent par exemple) et la projection de terre sur les plantes lorsqu’il pleut.

- Éviter le contact direct entre des mains souillées de terre et la bouche quand on est au jardin.

- Utiliser des chaussures spécifiques pour le jardin. Enlever les vêtements et chaussures sales à l’extérieur de la maison.

- Brosser les animaux domestiques à l’extérieur de la maison afin d’éviter qu’ils n’amènent des particules de sol à l’intérieur de la maison.

- Nettoyer les alentours de la maison par voie humide (terrasse, appuis de fenêtre).

- Privilégier la culture potagère « hors-sol ». Il est conseillé d’utiliser des bacs en bois isolés du sol par un géotextile et de s’assurer que les terres utilisées sont dépourvues de polluants.

- Se limiter à la production de légumes-fruits. Cette famille a moins tendance à accumuler les polluants présents dans le sol, comparativement aux légumes-racines, aux légumes-feuilles et aux aromates.

- Veiller à la bonne qualité de l’eau de pluie utilisée pour l’arrosage.

Recommandations à la maison

- Se laver méticuleusement les mains et le visage au retour du jardin et avant les repas.

- Laver soigneusement les légumes avant de les consommer. L’utilisation d’eau additionnée d’un peu de vinaigre blanc permet de faciliter cette opération.

- En plus d’un lavage minutieux, les légumes-racines et tubercules sont préférentiellement épluchés (pommes de terre, carottes, navets, rutabaga, betterave…).

- Éliminer les feuilles souillées et abimées des légumes feuilles (salades, choux, épinards…).

- Diversifier la provenance des légumes et fruits consommés.

- Nettoyer le sol de la maison à l’eau.

- Se couper les ongles courts et les nettoyer.

Remarque importante : Les métaux lourds n’étant pas dégradables, ni la congélation ni la cuisson à haute température ne permettent de les éliminer.

Recommandations spécifiques pour les enfants

Pour des raisons physiologiques, toxicologiques et comportementales, les enfants sont plus sensibles aux polluants que les adultes.

Pour les enfants de moins de six ans, la principale voie d’exposition aux contaminants est l’ingestion de particules de sol et de poussières via un contact direct main-bouche. On veillera donc spécifiquement à :

- Systématiser le port de gants lors du travail au potager.

- Éviter qu’ils ne portent leurs mains à leur bouche.

- Privilégier les zones de jeux enherbées par rapport aux zones de jeux sur sol nu.

- Éviter les jeux à proximité des zones de travaux qui induisent la mise en suspension de particules de sol.

- Leur laver les mains et le visage au retour du jardin et avant les repas.

- Leur couper les ongles et les nettoyer.

Recommandations personnalisées

Un jardin potager n’est pas l’autre, un consommateur n’est pas l’autre ! Contexte du jardin, comportements du jardinier, habitudes alimentaires, l’âge, sont autant d’éléments qui déterminent le risque sanitaire lié à la pollution du sol et, donc, les recommandations à privilégier en fonction d’un contexte bien particulier.

Un jardin potager n’est pas l’autre, un consommateur n’est pas l’autre ! Contexte du jardin, comportements du jardinier, habitudes alimentaires, l’âge, sont autant d’éléments qui déterminent le risque sanitaire lié à la pollution du sol et, donc, les recommandations à privilégier en fonction d’un contexte bien particulier.

C’est pour répondre à cet objectif que l’outil SANISOL a été développé.

Sur base de résultats d'analyses de sols (et éventuellement de légumes) mais également d’informations sur la parcelle concernée et son/ses usager(s), l’outil sera en mesure de produire des recommandations particulières pour un utilisateur de votre jardin, selon qu’il soit adulte ou enfant, visiteur ou consommateur des légumes produits dans celui-ci.

L’outil est accessible en ligne sur sanisol.wallonie.be. Si vous disposez d’une analyse de la qualité de votre sol, en répondant à quelques questions, vous pourrez obtenir des conseils spécifiques.

Une vidéo de présentation de l'outil est disponible sur YouTube.

Des poules dans mon jardin

Posséder vos propres poules vous procure des œufs frais mais aussi un tas d’autres avantages : fournir un engrais, vous débarrasser de nuisibles tels que des larves et escargots, manger vos déchets organiques de cuisine, animer votre jardin...

Malgré ces nombreux bienfaits, posséder ses propres poules et consommer leurs œufs peut représenter un risque pour votre santé. En effet, de nombreuses études scientifiques révèlent que des polluants environnementaux peuvent contaminer les œufs. Et les poules domestiques semblent être particulièrement concernées, en comparaison avec les œufs commerciaux issus de poulaillers qui sont soumis à une législation et des normes strictes. Si le sol du parcours extérieur de votre poulailler domestique est contaminé, les polluants peuvent être transférés à la poule principalement par l’ingestion de sol, de végétaux ou bien encore de vers de terre. Ces substances passent ensuite de la poule aux œufs qu’elle produit. Ceux-ci, lorsqu’ils sont consommés, peuvent alors représenter un danger pour la santé humaine.

La brochure « Poulailler sur sol pollué » vous accompagne pour comprendre cette problématique et trouver des solutions pour profiter de votre poulailler et de vos poules tout en réduisant les risques pour la santé humaine liés à la qualité de votre sol !