Aspects qualitatifs

Géochimie des aquifères : minéralisation caractéristique

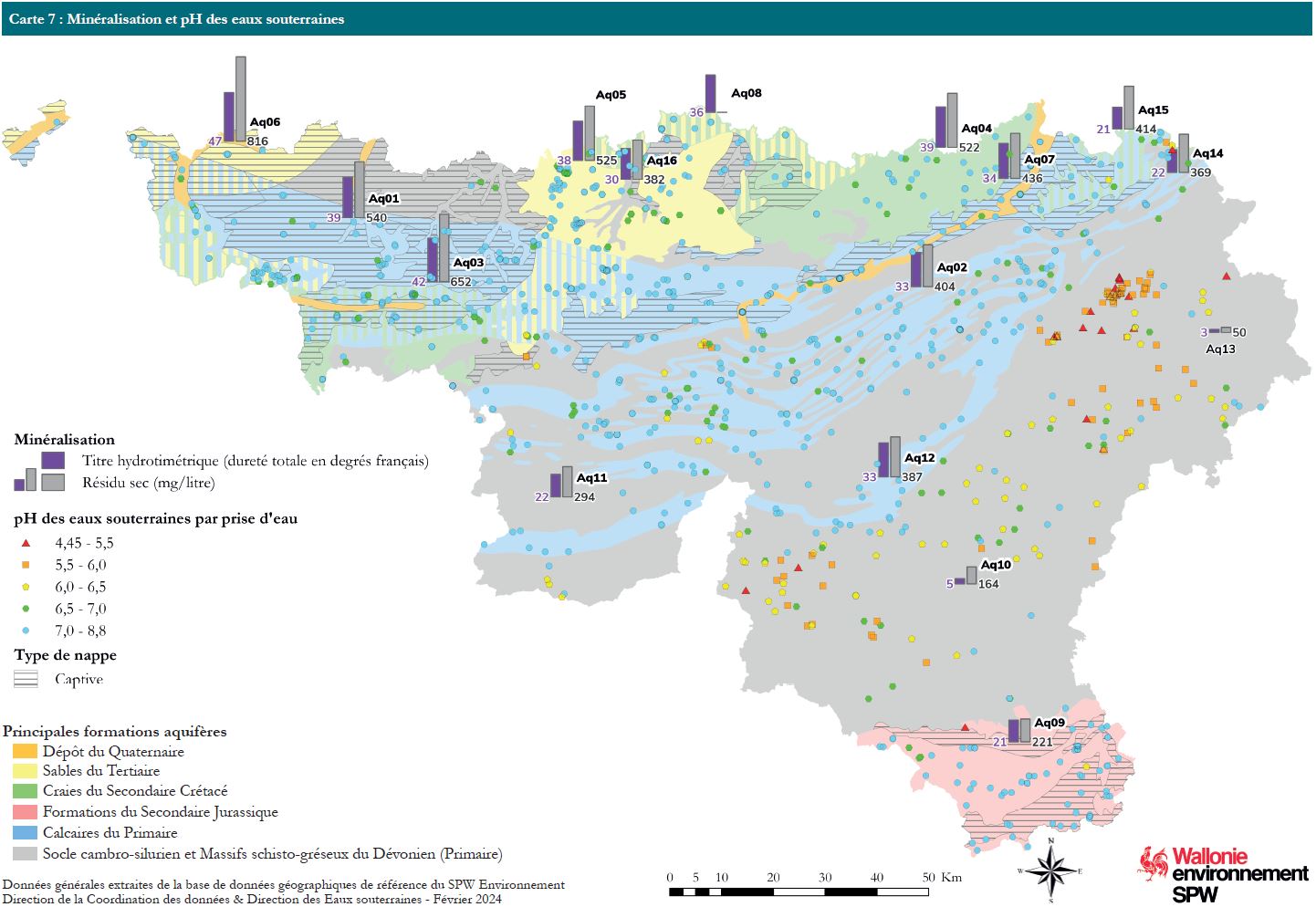

Cette section vise à caractériser les états de référence géochimique des eaux souterraines, principalement à partir des analyses réglementaires des prises d'eau potabilisable. Les résultats, compilés entre 1994 et 2000, couvrent 550 sites de captage et 2 200 analyses de composés minéraux. La composition moyenne en éléments majeurs a été établie sur cette base.

Cette section vise à caractériser les états de référence géochimique des eaux souterraines, principalement à partir des analyses réglementaires des prises d'eau potabilisable. Les résultats, compilés entre 1994 et 2000, couvrent 550 sites de captage et 2 200 analyses de composés minéraux. La composition moyenne en éléments majeurs a été établie sur cette base.

La majorité des eaux souterraines sont du type bicarbonaté calcique, sauf celles du socle et du massif ardennais, qui sont très peu minéralisées.

Les eaux les plus chargées sont celles des calcaires du Tournaisis et des craies du bassin de Mons. Les nappes ardennaises du manteau d'altération sont très faiblement minéralisées, acides et agressives, particulièrement dans les formations du Cambro-Silurien.

Géochimie des aquifères: éléments en traces

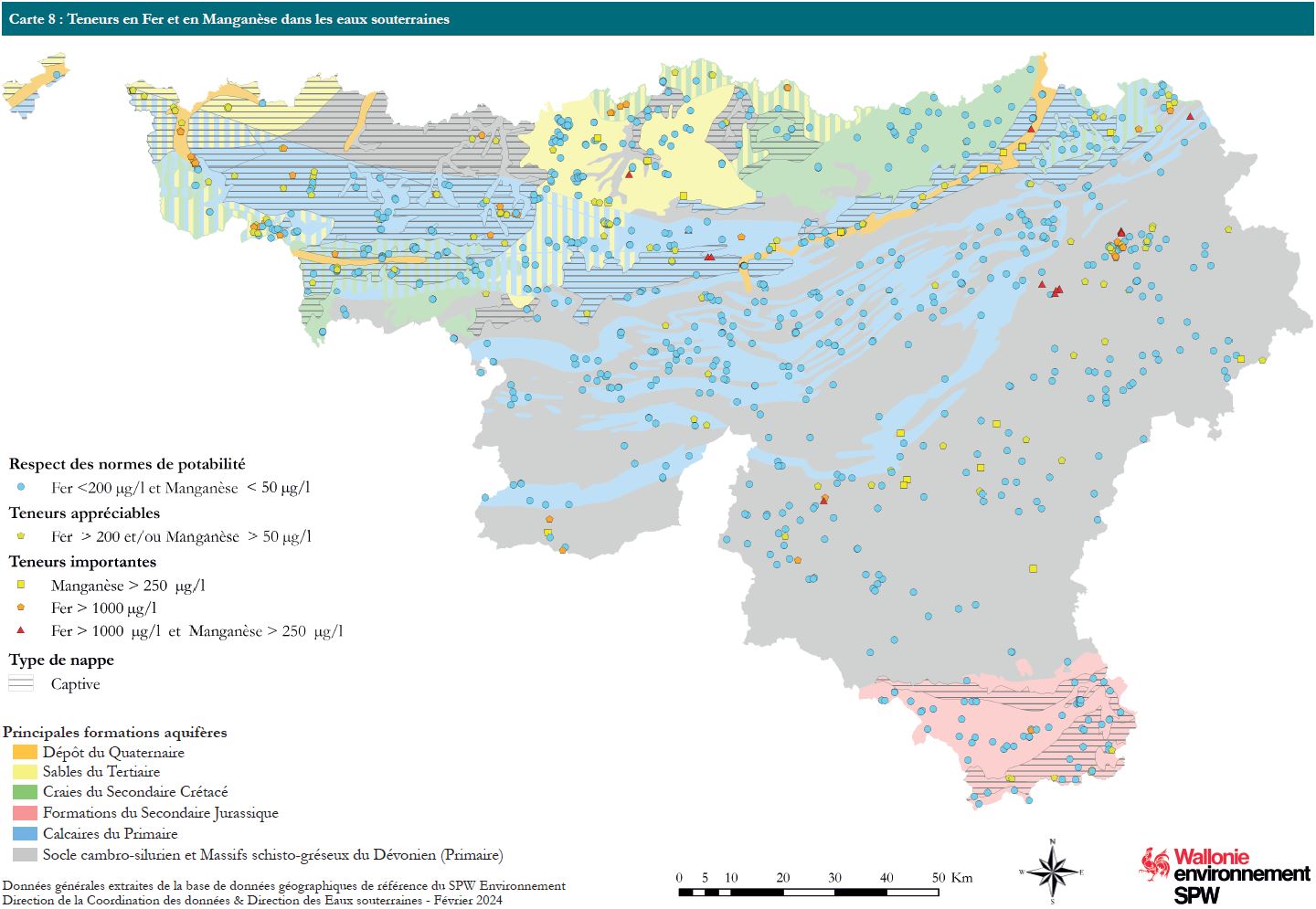

Les ions mineurs, tels que le fer et le manganèse, sont rarement dosés de manière significative. Les analyses de 1994 à 2000 couvrant 550 sites de captage montrent que les écarts types pour ces éléments dépassent souvent les niveaux moyens, indiquant des variations locales importantes. Les teneurs en fer et en manganèse nécessitent souvent des traitements de potabilisation et sont généralement corrélées avec la profondeur ou le caractère artésien des nappes. Le fluor est présent dans les calcaires du bord Nord Namurois et du Tournaisis, tandis que les craies captives du Brabant contiennent des concentrations importantes en baryum.

Les ions mineurs, tels que le fer et le manganèse, sont rarement dosés de manière significative. Les analyses de 1994 à 2000 couvrant 550 sites de captage montrent que les écarts types pour ces éléments dépassent souvent les niveaux moyens, indiquant des variations locales importantes. Les teneurs en fer et en manganèse nécessitent souvent des traitements de potabilisation et sont généralement corrélées avec la profondeur ou le caractère artésien des nappes. Le fluor est présent dans les calcaires du bord Nord Namurois et du Tournaisis, tandis que les craies captives du Brabant contiennent des concentrations importantes en baryum.

Les eaux de certains aquifères profonds ou historiquement miniers contiennent des métaux lourds en concentrations plus élevées. Bien que des traces de métaux puissent avoir une origine naturelle, des composantes anthropiques ne peuvent être exclues localement, notamment pour le cuivre dans les aquifères plus superficiels et le bore dans la nappe alluviale de Meuse.

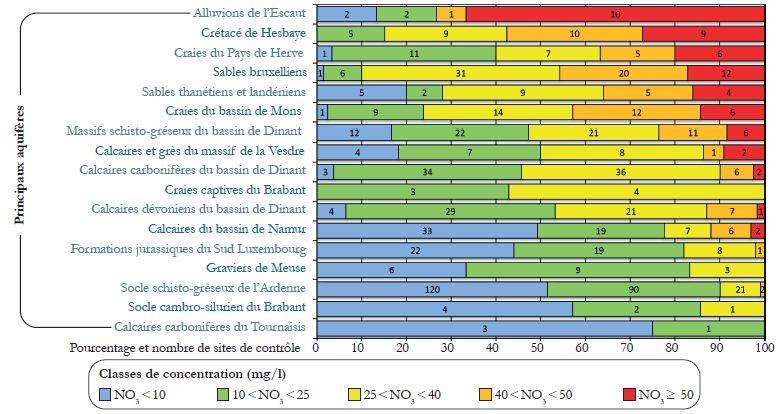

Le nitrate dans les eaux potabilisables

Le nitrate est la principale altération des eaux souterraines, principalement due à l'utilisation des engrais. Depuis 1994, une surveillance systématique des teneurs en nitrate, appelée "survey nitrate", est en place pour identifier les zones vulnérables et contrôler l'efficacité du Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture (PGDA). Cette surveillance est réalisée par les producteurs d'eau pour 70% et par la DESo pour 30%, avec des analyses effectuées par l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP).

Le nitrate est la principale altération des eaux souterraines, principalement due à l'utilisation des engrais. Depuis 1994, une surveillance systématique des teneurs en nitrate, appelée "survey nitrate", est en place pour identifier les zones vulnérables et contrôler l'efficacité du Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture (PGDA). Cette surveillance est réalisée par les producteurs d'eau pour 70% et par la DESo pour 30%, avec des analyses effectuées par l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP).

Les résultats du "survey nitrate" de 2016-2019 montrent que certaines nappes, comme celles des alluvions de l'Escaut, sont plus préoccupantes que d'autres. Sept aquifères présentent des teneurs élevées en nitrate, dépassant souvent la norme de 50 mg/l. Les nappes des Calcaires dévoniens du bassin de Dinant, des calcaires du bassin de Namur, du Sud Luxembourg et du socle ardennais sont moins exposées aux pressions agricoles.

Contrairement au nitrate, le phosphore d'origine agricole ou domestique ne constitue pas une altération pour les eaux souterraines. Les zones vulnérables désignées couvrent près de 57% du territoire wallon et 91% des volumes prélevés en eaux souterraines pour la distribution publique. Ces zones incluent tous les captages dépassant la norme des 50 mg/l et la majorité de ceux avec des teneurs entre 25 et 50 mg/l.

Les indicateurs de tendance montrent une hausse des concentrations en nitrate de 1993 à 2002, suivie d'une stabilisation depuis 2003. Certaines nappes, comme les Sables bruxelliens et le Crétacé de Pays de Herve, montrent même une légère décroissance des teneurs en nitrate. Cependant, les nappes avec un délai de transfert plus long, comme le Crétacé de Hesbaye, ne montrent pas encore de signes d'amélioration.

Voir aussi "Teneurs en nitrate dans les eaux souterraines", sur le site de l'Etat de l'environnement wallon.

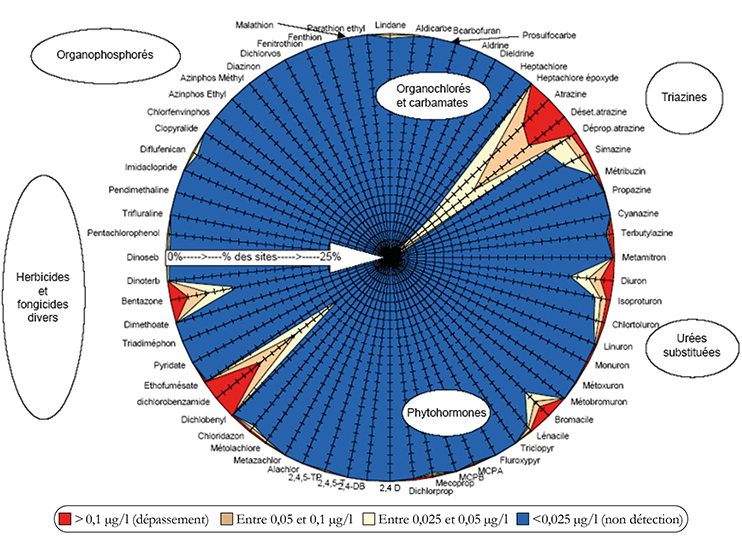

Les pesticides dans les eaux potabilisables

Depuis environ vingt ans, une centaine de pesticides, y compris certaines substances désormais interdites, sont recherchés dans les eaux souterraines destinées à la consommation humaine. Les herbicides, qu'ils soient d'usage agricole ou non agricole, posent la majorité des problèmes aux producteurs d'eau potable. L'atrazine, interdite depuis 2004, et ses métabolites restent les substances les plus fréquemment retrouvées en raison de leur mobilité et persistance. D'autres contaminations proviennent de substances comme la bentazone, le bromacile, le diuron, la simazine, l'isoproturon et le chlortoluron.

Depuis environ vingt ans, une centaine de pesticides, y compris certaines substances désormais interdites, sont recherchés dans les eaux souterraines destinées à la consommation humaine. Les herbicides, qu'ils soient d'usage agricole ou non agricole, posent la majorité des problèmes aux producteurs d'eau potable. L'atrazine, interdite depuis 2004, et ses métabolites restent les substances les plus fréquemment retrouvées en raison de leur mobilité et persistance. D'autres contaminations proviennent de substances comme la bentazone, le bromacile, le diuron, la simazine, l'isoproturon et le chlortoluron.

La problématique des pesticides, bien que moins étendue que celle des nitrates, ne se résout pas facilement par dilution. Souvent, le dépassement des normes de potabilité entraîne l'abandon des captages ou l'installation de traitements par adsorption sur charbon actif. Entre 2000 et 2022, 12 sites de prises d'eau ont été déclarés hors service à cause de la pollution par les pesticides, impactant 1,5 Mm³ d'eau. En 2022, près de 56 Mm³ d'eau ont été traités par charbon actif, représentant environ 20% du volume total annuel prélevé pour l'eau potable en Wallonie.

Les herbicides ont commencé à apparaître dans les nappes wallonnes au début des années 90, coïncidant avec l'amélioration des méthodes d'analyse et de détection. Les mesures pour limiter l'usage de l'atrazine ont conduit à une réduction lente de son impact, bien que l'évolution de la bentazone soit inquiétante. Le bromacile, plus persistant que le diuron, et d'autres herbicides sont désormais interdits ou strictement réglementés. Dans le domaine agricole, l'isoproturon et le chlortoluron sont mieux maîtrisés.

Parmi la centaine de pesticides aujourd’hui contrôlés dans les nappes, une dizaine sont responsables de la plupart des pollutions. Ce sont tous des herbicides, d’usage non nécessairement agricole. Avec 11% de contaminations franches dont 3% de dépassements, l'atrazine et ses métabolites ont toujours un impact sérieux sur la production d'eau potable mais ils sont en voie de réduction. La présence d’autres substances autorisées dans les nappes indique qu’il ne faut en aucun cas relâcher la surveillance et la protection des captages.