|

[ Consultez les données actualisées ]

Description du phénomène

Description du phénomène

La science et

la technologie ont beaucoup amélioré notre niveau de vie.

Celui-ci ne serait pas ce qu’il est sans cette large gamme de produits

de consommation courante que nous considérons comme essentiels.

Mais la fabrication et l’utilisation de ces produits engendrent

fréquemment des déchets dangereux qu’il faut traiter

afin de minimiser les risques pour la santé et l’environnement.

Les déchets

dangereux sont inventoriés et identifiés. Ils ne peuvent,

en principe, être mélangés ni entre eux, ni avec

des déchets non dangereux. Des mélanges peuvent toutefois

être réalisés si cela permet d’augmenter la

sécurité de la collecte ou du transport sans compromettre

l’efficacité ou la sécurité de l’élimination

ou de la valorisation. Les déchets dangereux font l’objet

de dispositions spécifiques de gestion, qui sont éventuellement

encore précisées si la nature des déchets l’exige.

C’est le cas, par exemple, pour les huiles usagées, les

déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane, les

PCB (polychlorobiphényles) ou PCT (polychloroterphényles),

les déchets animaux, les déchets d’activités

hospitalières et de soins de santé. En effet,

- les huiles usagées

constituent, si elles ne sont pas collectées et traitées

de façon satisfaisante, une menace importante pour l’environnement

en raison notamment de leur aptitude à s’étendre

à la surface des eaux empêchant alors les transferts

gazeux entre l’air et l’eau ;

- les rejets

de l’industrie du dioxyde de titane contiennent souvent un grand

nombre de matières toxiques ;

- les produits

à base de PCB et de PCT présentent des risques de pollution

froide en cas de fuite. N’étant pas biodégradables,

les PCB peuvent polluer les nappes phréatiques et entraîner

des risques d’intoxication pour l’homme. De même,

des risques de pollution chaude sont aussi à craindre en cas

d’incendie. En effet, bien qu’ininflammables, les PCB se

consument autour de 500°C, dégageant alors des dioxines

et furanes toxiques. Pour toutes ces raisons, leur emploi a donc été

progressivement réglementé ;

- les déchets

animaux peuvent présenter des risques sérieux de propagation

de maladies transmissibles aux animaux ou à l’homme ;

- les déchets

d’activités hospitalières et de soins de santé

présentent des risques de contamination microbienne.

Signification

Signification

La pression des

déchets dangereux sur l’environnement est fonction de la

quantité et du degré de dangerosité. Cet indicateur

permet d’évaluer si la capacité des installations

de gestion mise en place en Région wallonne est suffisante et

est adaptée aux quantités produites pour chaque type de

déchets dangereux. Il permet aussi d’évaluer le progrès

accompli en matière de substitution de matières dangereuses

dans les produits (peintures à l’eau, colles naturelles,

piles sans mercure, appareils sans PCB/PCT, etc).

Situation en Région wallonne

Situation en Région wallonne

En général,

l’augmentation significative des tonnages de déchets dangereux

déclarés de 1995 à 1998 (Figure 5-14) s’explique

par un recours plus systématique des entreprises aux services

des collecteurs agréés en général pour tous

les déchets dangereux et par une augmentation des collectes de

déchets animaux et de déchets hospitaliers. En outre,

les détenteurs de déchets, en cas de doute sur le caractère

dangereux ou non d’un déchet, le déclarent aujourd’hui

comme déchet dangereux alors que cette pratique était

moins fréquente il y a quelques années.

Figure

5-14 : Evolution des quantités de déchets dangereux

en Région wallonne (1995-1998).

Source : Ministère de la Région wallonne, DGRNE.

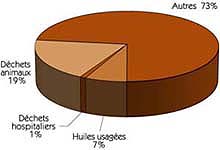

Le total des déchets

dangereux déclarés en Région wallonne en 1998 atteint

475 ktonnes, dont près de 90 ktonnes (19 % du total) sont des

déchets animaux, 32 ktonnes (7 %) sont des huiles usagées,

3 ktonnes (1 %) sont des déchets hospitaliers et 0,6 ktonnes

des PCB/PCT (Figure 5-15).

Figure 5-15 : Part relative de certains déchets dangereux déclarés

en 1998.

Source : Ministère de la Région wallonne, DGRNE.

Les autres déchets

dangereux, soit 348 ktonnes (73 % du total), sont principalement des

déchets de la sidérurgie (plus de 86 ktonnes, soit 18

%), des résidus légers de broyage de véhicules

(47 ktonnes) et des solutions de décapage acide (35 ktonnes).

Il faut signaler aussi que 18 ktonnes de terres polluées ont

été gérées en 1998.

Situation wallonne dans le contexte européen

Situation wallonne dans le contexte européen

La quantité

de déchets dangereux générée par an et par

habitant dans différents pays européens varie entre 20

et 400 kg 22 .

Malgré le fait que la Région wallonne soit dotée

d’une industrie chimique relativement importante, la génération

de déchets dangereux en Région wallonne ne représente

qu’environ 145 kg par habitant. Compte tenu des variations entre

les différentes définitions, classifications, terminologies

et compositions du gisement de déchets des différents

pays, ces données doivent être comparées avec prudence. .

Malgré le fait que la Région wallonne soit dotée

d’une industrie chimique relativement importante, la génération

de déchets dangereux en Région wallonne ne représente

qu’environ 145 kg par habitant. Compte tenu des variations entre

les différentes définitions, classifications, terminologies

et compositions du gisement de déchets des différents

pays, ces données doivent être comparées avec prudence.

Les quantités

de déchets dangereux exprimées «par habitant»

sont malheureusement les seules données actuellement disponibles

; or, comme il s’agit de déchets industriels, ce ratio n’a

guère de sens.

|

Conclusion

L’augmentation

apparente de la quantité estimée de déchets

dangereux est due à une amélioration de la collecte

et du registre de déchets plutôt qu’à

une réelle augmentation de la génération

de ces déchets. En tout cas, une augmentation de la quantité

de déchets dangereux révèle la nécessité

d’agir sur le cycle de vie complet des produits. Ce challenge

dépasse bien évidemment le cadre de la seule Région

wallonne. La tendance dans les années à venir devra

confirmer une stabilisation de la génération de

déchets dangereux comme conséquence des progrès

technologiques en matière de substitution des matières

dangereuses.

|

Lien direct

avec d’autres indicateurs

DecP4

: Evolution des quantités de déchets industriels

DecP5 : Traitement des déchets industriels

DecP6 : Traitement des déchets dangereux

DecP8 : Transferts transfrontaliers de déchets

dangereux

Caractérisation

des données

L’inventaire

de la production des déchets dangereux est établi à

partir :

- des formulaires

de déclaration de production et/ou de détention de déchets

dangereux qui sont transmis semestriellement par les acteurs concernés

à l’Office wallon des déchets ;

- des relevés

trimestriels des opérations effectuées par les collecteurs

et les centres de traitement agréés pour les déchets

dangereux ;

- des déclarations

mensuelles des exploitants des CET de déchets dangereux (classe

5.1.) ;

- des déclarations

relatives aux transferts transfrontaliers de déchets.

On peut estimer

que les données en provenance des centres de traitement et des

collecteurs permettent d’avoir une vision globale assez précise

et correcte des quantités de déchets dangereux en Région

wallonne et que les déchets dangereux non répertoriés

concernent plus particulièrement ceux produits en petites quantités

ou qui ne seraient pas encore gérés dans les filières

adéquates.

Les statistiques

annuelles établies depuis 1995 indiquent une augmentation des

quantités déclarées. Cette augmentation n’est

pas liée à une croissance de la production de déchets

dangereux mais bien à l’amélioration du système

de déclaration, au traitement informatique des données

ainsi qu’à l’envoi régulier par l’administration

des formulaires de déclaration aux acteurs concernés.

A partir de l’année

1998, la nomenclature jusque là utilisée pour classer

les déchets dangereux, c’est-à-dire l’AERW du

23 décembre 1992, a été remplacée par le

catalogue européen des déchets 23 . .

Aspects

réglementaires

Le tableau

présente les principaux outils réglementaires existants

en ce qui concerne les déchets dangereux aux niveaux européen

et wallon.

Relation

avec le PEDD

Cahier 4 : Les

déchets (pas d’actions spécifiques)

Gestionnaire(s)

des données

MERCIER Jean-Yves

Rédacteur(s)

LOPEZ Maria Jose

PLANCHON Anne

|

![]() .

.